09. Oktober 2007

Deutsche Leihsoldaten im Irakkrieg verstrahlt Mitwirkung bei US-Einsatz von Uranbomben in Afghanistan durch Tornado-Aufklärer

Vorbemerkung:

Dieser Weblog dient dazu eigene Artikel zu dokumentieren. Doch heute mache ich eine Ausnahme, denn die Nachricht die am morgen im Email-Postfach fand (zugeschickt von www.0815-info.de), deutet auf einen so gewaltigen Skandal hin, dass sie sofort verbreitet werden muss: Wurden Deutsche Soldaten – und entgegen den offiziell verkündeten Beschlüssen der deutschen Bundesregierung unter Gerhard Schröder – tatsächlich als so genannte „Leih-Soldaten“ im Irak-Krieg eingesetzt? Die Sache zu recherchieren übersteigt meine eigenen Möglichkeiten. Sie liegen im innenpolitischen Bereich und weshalb ich diese Nachricht nun an die außenpolitischen Redaktionen der Zeitungen weitergeleitet habe, für die ich selbst regelmäßig schreibe. Mal sehen, was die Kollegen dazu noch rausbekommen werden.

Andreas Grünwald

Doch hier nun zunächst die Veröffentlichung, die ich heute morgen im E-Mail-Postfach fand:

Deutsche Leihsoldaten im Irakkrieg verstrahlt Mitwirkung bei US-Einsatz von Uranbomben in Afghanistan durch Tornado-Aufklärer

von Christoph R. Hörstel

In einem Krankenhaus in Deutschland liegt ein Bundeswehrsoldat (hoher Unteroffiziersrang) mit einer erstaunlichen militärischen Karriere: Im Frühjahr 2003 wurde ihm in Aussicht gestellt, er könne seine Beförderungschancen verbessern, indem er aus der Bundeswehr offiziell ausscheide, bei den US-Truppen anheuere, mit diesen in den Irakkrieg zöge und später wieder zur Bundeswehr (Heer/Infanterie) zurückkehre.

1. Ein Infanterie-Zug der Bundeswehr als US-Kanonenfutter im Irak

Nach Aussagen des Unteroffiziers war es ein kompletter Zug von Soldaten der deutschen Bundeswehr (Zugstärke normalerweise zwischen 50 und 70 Mann), der im März 2003 loszog und im Irak-Krieg an der Seite von US-Truppen dort eingesetzt wurde, wo Strahlenschäden zu erwarten waren.

Nach Aussagen des erkrankten Unteroffiziers kam es dadurch anders als im Vorgespräch mit Bundeswehr-Vorgesetzten angeboten: Im Anschluss an den Dienst im Irak verstarb die Hälfte seiner deutschen Kameraden dieser deutsch-amerikanischen Sondertruppe an Krebs, offenbar verursacht durch Strahlung. Die Bundeswehr habe ihm, so sagt der überlebende Bundeswehr-Zeuge, zwar auch wie allen anderen nach Beendigung seines US-Auftrages die Rückkehr in die Bundeswehr angeboten, doch wegen seines Zustands sei ihm zunächst die Wiederaufnahme in die Bundeswehr und damit auch jegliche Fürsorge verweigert worden und erst später habe die Bundeswehr diese Entscheidung zurückgenommen, sich um ihn gekümmert und ihn versorgt.

Die Aussage dieses Soldaten ist auch in sofern von Bedeutung, als in Erwägung gezogen werden muss, dass zum Zeitpunkt dieser leihweisen Überlassung von Mannschaften an die US-Streitkräfte die Bundesregierung Schröder unter hohem Druck der USA stand, da sie offiziell die Teilnahme deutscher Soldaten am Irakkrieg strikt abgelehnt hatte. Diese Ablehnung wurde seinerzeit innenpolitisch (Schröder gewann dadurch die Wiederwahl 2002) und außenpolitisch stark beachtet. Deshalb ist als wahrscheinlich anzusehen, dass die Soldaten, um die Regierung Schröder nicht völlig zu diskreditieren, den komplizierten Weg des Ausscheidens aus der Bundeswehr und des späteren Wiedereintritts wählen mussten, das Ganze bei strikter Verpflichtung zur Geheimhaltung.

Doch es gibt neben dem Vorwurf des politischen Falschspiels einen womöglich noch schwerer wiegenden Gesichtspunkt: Es ist nun kaum anzunehmen, dass die Führungsspitzen beider Armeen nicht wussten, welcher Art der Einsatz der Leihsoldaten sein sollte. Mit Sicherheit war er geeignet, US-Truppenteile von derart verlustreichen militärischen Operationen zu entlasten.

Das Problem der US-Streitkräfte mit dem Golfkriegssyndrom (Strahlenschäden bei Militärpersonal aus der Operation Desert Storm von 1991, dem 2. Golfkrieg anlässlich der Besetzung Kuwaits durch die Truppen des irakischen Diktators Saddam Hussein) ist hinlänglich bekannt, immer noch sind tausende Schadenersatzansprüche ungeklärt.

Daraus ergibt sich hier die Frage, ob diese Soldaten bewusst in einem Himmelfahrtskommando verheizt wurden, als eine Art menschenverachtendem Tausch gegen das Ausbleiben weiterer Repressalien durch die USA gegen Deutschland wegen der offiziellen deutschen Verweigerungshaltung.

Dabei ist klar festzuhalten: Der Bundesregierung war zum Zeitpunkt der Verwendung ihres Unteroffiziers im Irak sehr wohl bewusst, wie gefährlich die von US-Truppen verwendete DU-Munition (DU = Depleted Uranium) ist, auch für die eigenen Leute. Das beweist der folgende Fall.

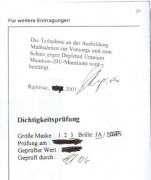

2. Schießbuch Rajlovac

Dem Autor liegt komplett (in Fotokopie) das Schießbuch eines Bundeswehrsoldaten vor, der 2001 im Feldlager Rajlovac (s. Anhang 1) bei der SFOR (s. Anhang 2) Dienst tat. (Jeder Soldat der Bundeswehr muss ein Schießbuch führen, in das seine Schießübungen von den jeweils Beaufsichtigenden eingetragen werden).

Dem Autor liegt komplett (in Fotokopie) das Schießbuch eines Bundeswehrsoldaten vor, der 2001 im Feldlager Rajlovac (s. Anhang 1) bei der SFOR (s. Anhang 2) Dienst tat. (Jeder Soldat der Bundeswehr muss ein Schießbuch führen, in das seine Schießübungen von den jeweils Beaufsichtigenden eingetragen werden).

Wenn es noch einen Zweifel daran gibt, dass

– Bundesregierung und Nato wissen, dass Uran-Munition gefährliche Schäden verursacht

– in Bosnien-Herzegowina Uran-Munition verwendet wurde

dann wird der beigefügte Auszug aus dem Schießbuch eines Bundeswehr-Soldaten, der im Jahre 2001 im damaligen SFOR-Feldlager Rajlovac (bei Sarajevo) Dienst tat diesen Zweifel endgültig widerlegen:

Denn dort steht (auf S. 25 des Schießbuches eingeheftet):

Die Teilnahme an der Ausbildung Maßnahmen zur Vorsorge und zum Schutz gegen Depleted Uranium Munition (DU-Munition) wird bestätigt. Rajlovac, (Tag und Monat zum Informantenschutz geschwärzt) 2001, unleserliche Unterschrift, OFW (= Oberfeldwebel)

Darunter werden die Prüfwerte für die Dichtigkeit der Gasmaske des Soldaten (Größe 3 Brille: JA) angegeben (wiederum zum Informantenschutz geschwärzt).

3. Opfer von Uranmunition in Afghanistan

Es gibt eine Menge Verbrechen und Skandale rund um den Krieg in Afghanistan

doch die womöglich folgenreichsten sind noch gar nicht genügend erforscht: Die Rede ist von schwersten gesundheitlichen Schädigungen einschließlich Schäden am Genmaterial bei Afghanen hin zur Säuglingssterblichkeit auf Grund schwerster Missbildungen durch den Einsatz von Uranwaffen seitens der USA.

Dass ein solcher Einsatz auch gegenwärtig noch erfolgt, erklärt Prof. Dr. Albert Stahel, Dozent für Strategische Studien am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Er schätzt, etwa die Hälfte aller in Afghanistan eingesetzten Bomben seien Uranbomben. Die USA bestreiten bisher, in Afghanistan Uranmunition eingesetzt zu haben, Forschungsergebnisse bei den Opfern von Prof. Dr. Aslan Durakovic weisen jedoch darauf hin, dass diese Behauptung nicht den Tatsachen entspricht. Außerdem meldet das amerikanische Air Force Print News Today in aller Offenheit auch aktuell in diesem Jahr immer wieder den Einsatz von Uranwaffen.

Die betroffenen Menschen leiden z. T. extrem unter den bekannten Folgewirkungen, schwerst geschädigte Kinder sterben in den Hospitälern z. T. nur wenige Tage nach der Geburt unter furchtbaren Schmerzen. Der in den USA lebende gebürtige Afghane Dr. Mohammad Daud Miraki erklärte mir bei Übergabe des beigefügten Bildmaterials, (aufgenommen am 13. März 2006 im Malalai Women Hospital, Kabul durch Dr. Miraki, der auch ein Video von dem abgebildeten unbekannten Kind erstellte) dass alle Beteiligten nicht nur um ihre Karriere sondern um ihr Leben fürchten müssten, wenn sie sich an Untersuchungen von Schäden beteiligen, die einen Uranwaffen-Hintergrund vermuten lassen. Konkret führte Dr. Miraki an:

Die betroffenen Menschen leiden z. T. extrem unter den bekannten Folgewirkungen, schwerst geschädigte Kinder sterben in den Hospitälern z. T. nur wenige Tage nach der Geburt unter furchtbaren Schmerzen. Der in den USA lebende gebürtige Afghane Dr. Mohammad Daud Miraki erklärte mir bei Übergabe des beigefügten Bildmaterials, (aufgenommen am 13. März 2006 im Malalai Women Hospital, Kabul durch Dr. Miraki, der auch ein Video von dem abgebildeten unbekannten Kind erstellte) dass alle Beteiligten nicht nur um ihre Karriere sondern um ihr Leben fürchten müssten, wenn sie sich an Untersuchungen von Schäden beteiligen, die einen Uranwaffen-Hintergrund vermuten lassen. Konkret führte Dr. Miraki an:

– Eltern wollen ihre Namen und die ihrer möglicherweise geschädigten Kinder nicht nennen

– Ärzte wollen sich an Untersuchungen nicht beteiligen

– Klinikleitungen wollen diese Untersuchungen nicht anordnen.

Vergessen ist der Eid des Hippokrates, der verlangt, dass alles getan wird, um lebensverlängernde Maßnahmen durchzuführen, vor allem gehört dazu selbstverständlich eine treffsichere und nachprüfbare Diagnose.

Eine rasche Stichprobe bei der deutschen Leitung eines deutsch finanzierten Hospitals in Kabul, das dort seit über zehn Jahren erfolgreich arbeitet, ergab, dass man auch dort Repressionen befürchtet, falls sich das Hospital an der Verifizierung des Verdachts auf Uranschäden beteiligt.

Eine solche Reaktion aller betroffenen muss zwangsläufig verschiedene Schuldvermutungen schüren:

a.) Die repressiven politischen Mächte wissen um ihre Verbrechen und suchen sie mit allen Mitteln zu vertuschen

b.) Wissenschaftliche begründete Zweifel an der Gefährlichkeit von Uranwaffen sollen vielfach nur dazu dienen, die Uranwaffen-Anwender reinzuwaschen.

c.) Schließlich hat sich die tägliche Truppenpraxis nicht nur bei der Bundeswehr längst entschieden, Uranwaffen aller Art als gefährlich einzustufen und damit in Berührung kommendes Personal vor diesen Gefahren durch Gegenmaßnahmen wie (Punkt 2) beschrieben zu schützen.

Die Folgerungen

Zum früheren Verteidigungsminister Struck ist zu sagen, dass Schuld auf sich geladen hat, weil er Angehörige der Bundeswehr dazu anhalten ließ, sich am Irakkrieg ohne den grundgesetzlich dafür zwingend vorgeschriebenen Bundestagsbeschluss zu beteiligen. Erschwerend kommt das trickreiche Vorgehen durch die vorübergehende Außerdienststellung bei der Bundeswehr, das als betrügerisch betrachtet werden kann. Schließlich waren die Betroffenen noch Bundeswehrsoldaten, als sie erstmals über ihre US-Verwendung aufgeklärt wurden.

Der Einsatz von Uranwaffen ist ein Bruch von Menschen- und Kriegsvölkerrecht erster Güte. Die Bundesrepublik Deutschland ist daran zwar nicht direkt durch eigene Anwendung beteiligt, jedoch durch vielfältige Mitwirkung (ISAF, Tornado, OEF) und Unterstützung der Beschuldigten (USA) entsteht eine durchaus justitiable Beihilfe-Situation.

Unter diesen Umständen müsste es sich geradezu verbieten, dass dieser Bundestag die Regierungsvorlage zur Mandatsverlängerung ISAF/Tornado bedingungslos unterstützt, weil dies weitere Uranwaffenverwendung zwangsläufig unterstützt, insbesondere im Fall der Tornado-Aufklärer.

Dass ausgerechnet Struck, jetzt in seiner neuen Position als SPD-Fraktionschef im Bundestag, eben diese Fraktion politisch stark unter Druck setzt, ausgerechnet um den Einsatz deutscher Tornado-Aufklärer zu verlängern das ist ein einsamer Höhepunkt von Gewissenlosigkeit.

Künftiges Vorgehen des Bundestages

Unter den erwähnten Umständen sollte der deutsche Bundestag zunächst einmal das Aufschnüren des ISAF-Tornado-Pakets durchsetzen und ohne jeglichen innerfraktionellen Druck der verfassungsrechtlich eindeutig verbrieften Gewissensfreiheit der Abgeordneten bei der Abstimmung zu überlassen.

Tornados aber auch ISAF-Truppen darf die Bundesregierung erst dann wieder zum Einsatz vorsehen, wenn:

– Geklärt und nachprüfbar sichergestellt ist, dass das dem Aufklärungsflug folgende Bombardement keine Uranwaffen enthält

– keine Zivilisten schädigt (Kriegsvölkerrecht!)

– Eine wissenschaftlich unangreifbare Untersuchung der Beschuldigungen zu Einsatz und Wirkung von Uranwaffen durch mehrere offizielle Institutionen erfolgt, mindestens eine davon eine UN-Organisation und eine andere das Bundesamt f. Strahlenschutz

– eine Bearbeitung des Themas in NATO, EU und UNO durch geeignete Maßnahmen bis April 2008 erfolgt

– nachprüfbare und sanktionsfähige Vorsorge-Maßnahmen für einen weltweiten Verwendungsstopp der Uranmunition bei allen Nato-Aktionen getroffen sind

– Sanktionen für die künftige Verwendung der Munition beschlossen sind

– Wiedergutmachung für die angerichteten Schäden bei anderen Völkern ebenso wie beim eigenen Personal zeitnah beschlossen ist

Es muss sicherlich nicht darauf hingewiesen werden, dass jedes Mitglied des Bundestages, das jetzt einer Verlängerung des ISAF/Tornado-Mandats bedingungslos zustimmt, sich mitschuldig macht an den Verbrechen in Afghanistan und möglichen weiteren, die zweifellos geplant sind (US-Luftkrieg gegen Iran!).

Quellen:

Zeitfragen Nr. 41, v. 11.10.2006, S.9 nach: Undiagnosed Illnesses and Radioactive Warfare, in: Croatian Medical Journal, 44(5):520-532, 2003, Übersetzung: Zeitfragen

© Hörstel Networks

Government & Public Relations – Business Consulting

BERLIN OFFICE

Lindencorso

Unter den Linden 21

10117 Berlin

Phone +49-30-2092-4023

Fax +49-30-2092-4200

Mobile +49-172-3593593

MUNICH OFFICE

Oslostr. 5

81829 München

Phone +49-89-23241434

Fax +49-89-23241435

Quelle: 0815-info vom 08. Oktober 2007

Permalink zu diesem Artikel, Kommentare lesen oder schreiben: hier

Eintrag versenden: hier

Stellungnahme des Vorsitzenden der DKP Hamburg, Olaf Harms, für die Mitglieder der Linkspartei in Hamburg

Stellungnahme des Vorsitzenden der DKP Hamburg, Olaf Harms, für die Mitglieder der Linkspartei in Hamburg

Das Gespenst einer Rente mit 67. Rund 150 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zogen am Freitagmittag aus, um dieses zu vertreiben. Unter dem Motto mit Angies Geisterbahn in die Sackgasse oder mit dem Gewerkschafts-Express in die Zukunft begleiteten sie eine Lokomotive und fünf Waggons vom Gewerkschaftshaus bis zum Rathausmarkt.

Das Gespenst einer Rente mit 67. Rund 150 Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zogen am Freitagmittag aus, um dieses zu vertreiben. Unter dem Motto mit Angies Geisterbahn in die Sackgasse oder mit dem Gewerkschafts-Express in die Zukunft begleiteten sie eine Lokomotive und fünf Waggons vom Gewerkschaftshaus bis zum Rathausmarkt. Die Umverteilung von unten nach oben zugunsten eines unverschämten Reichtums einiger weniger sprach hingegen Verdi-Landesleiter Wolfgang Rose an. Während die Reallöhne schon seit über 10 Jahren sinken, hätten sich im gleichen Zeitraum Vermögens- und Unternehmenseinkommen um etwa 170 Milliarden Euro erhöht. Rose erneuerte deshalb seine Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 Euro.

Die Umverteilung von unten nach oben zugunsten eines unverschämten Reichtums einiger weniger sprach hingegen Verdi-Landesleiter Wolfgang Rose an. Während die Reallöhne schon seit über 10 Jahren sinken, hätten sich im gleichen Zeitraum Vermögens- und Unternehmenseinkommen um etwa 170 Milliarden Euro erhöht. Rose erneuerte deshalb seine Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn von 7,50 Euro. Hamburger Hafen lahm gelegt: Mehr als 2000 HHLA-Beschäftigte demonstrierten am 14. Dezember gegen die geplante Teilprivatisierung ihres Unternehmens. Nun aber steuern Senat und Betriebsräte auf einen Großkonflikt zu

Hamburger Hafen lahm gelegt: Mehr als 2000 HHLA-Beschäftigte demonstrierten am 14. Dezember gegen die geplante Teilprivatisierung ihres Unternehmens. Nun aber steuern Senat und Betriebsräte auf einen Großkonflikt zu